Вы здесь

И ПРИШЛО ЗАТМЕНИЕ...

Сообщение об ошибке

Notice: Undefined variable: o в функции include() (строка 601 в файле /www/vhosts/98634/st-vedomosti.ru/themes/bartik/images/bg.jpg).

(Продолжение. Начало в № 14(26) от 13 апреля)

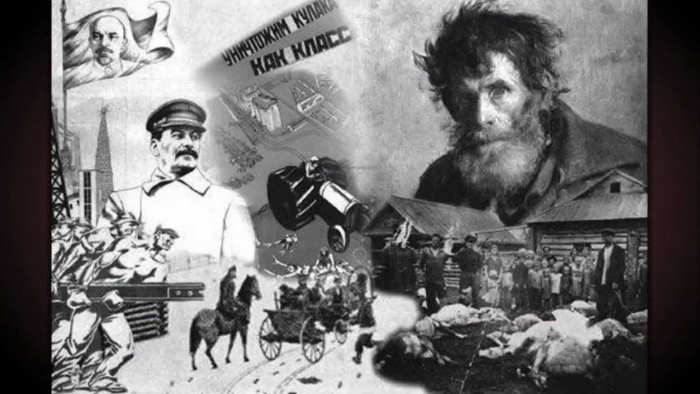

Село все больше погружалось во мрак, везде были стон и слезы. Особо бесчинствовали огэпэушник Матюхов (его прозвали Бирюком), руководитель сельсовета Теслева (по прозвищу Букалиха), Куква, активисты Матвейко, Русанов, Тулинов, братья Коржовы, двоих помню по кличкам - Кукешка и Богмать.

Наделенные неограниченной властью, они в период 1930-33 годов ходили по дворам, искали хлеб, выявляли «контру». В руках у них были выкованные в кузнице металлические костыли с острыми наконечниками. Ими активис-ты протыкали стены, потолки, крыши сараев, землю в поисках припрятанного зерна. Они разрушали печи, заставляли перекапывать дворы, огороды, лезли в колодцы, бассейны, овраги, осматривали скирды соломы и сена, искали в прудах, на деревьях, в обуви, одежде, в горшках и чугунках. Искали под одеждой у женщин и детей, в подушках, перинах, печных трубах. От них, как от саранчи, не было никакого спасения.

Грубый нахрап, самодурство и самоуправство - первейшие методы их работы. Пример в этом показывало руководство. Я часто перечитывал первую книгу о Тугулуке «Любовь моя давняя», написанную Геннадием Ивановичем Черновым (издана в Ставрополе в 1975 году).

Там хорошо показана деятельность этой самой Букалихи - и как только проморгала советская цензура! Книга уже стала редкостью. Приведу из нее характерный отрывок: «Для нее не существовало сопротивляющихся и несопротивляющихся. Всех она чесала одним гребнем, гнула палку по-дурному, а нередко ломала ее с тупой жестокостью. Тогда и побежали многие не только из колхоза. Целые семьи стали покидать Тугулук, чтобы только спастись от голодной смерти. Букалиха забирала у крестьян все, что могло пойти в пищу, и раскулачивала многих по собственному капризу. Вбежала однажды в сельсовет к секретарю:

- Всех делегатов немедленно!

Когда те пришли, сказала:

- Куржевых будем раскулачивать сегодня ночью. - Такое получено предписание.

- Куржевых, это братьев Гулевских - то? - спросил Николай Егорович Черкашин. Он хорошо знал, что никакого предписания не существует, просто так захотелось, председательнице.

- Я не буду голосовать. Я против.

- Ты знаешь, что за такие слова бывает?- спросила Букалиха. - Ты знаешь, что мы и до тебя можем добраться?

- Как это? - не понял Черкашин.

-А вот так. Кто за то, чтобы гражданина Черкашина лишить права голоса?

У Николая Егоровича и дух перехватило, и лицо застыло в недоумении. Посидел, подумал и сказал:

- За себя я не боюсь, а вот за дело боюсь. Ниспровергли настоящих богатеев и злостных подпевал - и точку надо ставить. О таких, как Куржевы, мы потом пожалеем. Умные хозяева на дороге не валяются.

Голоса Черкашина не лишили, а из депутатов выкинули. Куржевых раскулачили той же ночью».

Да, разбой шел и днем, и ночью. Однажды темным осенним вечером 1932 года активисты под руководством Матюхова увели со двора маму. Я шел вслед за ними задами огородов. И видел, что ее закрыли в подвале на соседней улице вместе с тремя другими пленницами. Активисты рассчитывали, что мать испугается и расскажет, где прячет зерно. Им, видимо, и в голову не приходило, что никаких хлебных «заначек» у нас нет и в помине. Когда домой пришел старший брат Михаил, я ему рассказал о случившемся. Он побежал за подмогой к своему другу. Ребята нашли где-то лом, взломали под покровом ночи замок, выпустили всех женщин. Все обошлось благополучно. А были случаи, когда в таких вот запертых подвалах люди умирали.

Мама после этого где-то спряталась, к нам иногда приходила тайно по ночам. Пробиралась домой вдоль речки по зарослям. За ней охотились: кулацкая жена, враг народа. Все это продолжалось в течение довольно долгого времени. А ведь мамин отец Чернов Иван Кузьмич имел пятерых детей, всегда жил скромно и небогато, чабановал, сапожничал. Получается, дочь бедняка из-за мужа автоматически стали считать «враждебным элементом».

И опять нас спасал брат Михаил. Ему, надо сказать, тоже порой доставалось, как и всем нам, от активистов. Самодур Матюхов как-то раздел его на улице средь бела дня. Так изощренно издевался. А не подчиниться таким деятелям нельзя - они были обычно с оружием и на конях.

В сарайчике, куда нам удалось переселиться, мама и старший брат сложили печку из каменных плит, топили бурь-яном, соломой, сухим навозом, который находили в оврагах, на огородах. Оберемок соломы по ночам приносил старший брат. Он же давал нам то по горсти пшеницы, то по горсти проса. Зерно мы потом приспособились молоть на камушке и варить из муки похлебку. Ели без соли, ее ни у кого не было.

Еще более драматическим было положение беженцев, которые прибыли в Тугулук из кубанской станицы Пашковской. С ними власти и на родине не церемонились, осуществляя политику «расказачивания», и здесь обращались хуже, чем со скотом. Им некуда было деваться, и зачастую переселенцы были вынуждены жить на улицах, под открытым небом. Некоторые из них приходили к нам, просили дать детям ночлег. Так к нашей компании прибавлялась детвора беглых станичников.

Тяжело, ох тяжело вспоминать то трагическое время, особенно голод 1932-33 годов, когда у людей начали выгребать все подчистую. Точное число его жертв вряд ли когда-то назовут. Ясно одно - в масштабах всей страны счет шел на миллионы. Ноябрь, декабрь 1932-го: первыми начали умирать пашковцы, не имеющие вообще каких-либо средств к существованию. Потом пришла очередь стариков и старух - старажилов села. Умерших увозили на подводах навалом, без гробов. Трупы собирали по улицам, огородам, оврагам, во дворах и хатах.

Голод одолевал и нас, молодых, но мы еще как-то держались: уходили в заснеженные поля, туда, где покачивались на ветру будылки кукурузы, искали зерно. Собирали буквально по зернышку, разгребая снежный наст. Искали в соломе необмолоченные колоски, прочесывали огороды в поисках чего-нибудь съестного. Найдешь репу, тут же съешь ее - какая удача! Иногда попадалась мерзлая картошка - тоже было везение.

Ходили мы и к гамазеям - так у нас называли шесть деревянных амбаров, стоявших напротив центра села. Здесь в дореволюционное время хранилось зерно на случай неурожая - для посевов или помощи бедным. Сюда теперь привозили конфискованное зерно. Там тоже, если повезет, находили рассыпанные зернышки.

Уже в перестроечные годы мне как-то довелось прочитать о голодовках на Украине. Среди прочего речь шла об образцовой свиноферме, откуда шло отборное мясо для киевского руководства и местных чекистов. Свиней кормили чечевицей, о которой крестьяне и мечтать не могли. Они стали приходить к ферме, когда там выбрасывали навоз, выбирали недопереваренные зерна и ели. Заметив это, чекисты отдали распоряжение измельчать чечевицу перед кормлением животных.

Нечто подобное было и у нас. Мы часто ходили к колхозной конторе, в бригаду, где содержались лошади. Днями стояли под забором, ждали, а вдруг что-то подвезут съедобное или лошадь оправится и можно будет выбрать зерно. Негодяи! Никогда не прощу тех унижений, которые довелось нам испытать, чтобы остаться в живых. Разве справедливое общество строила партия большевиков, если даже дети неправедно наказанных родителей обрекались на гибель? Не дай Бог ни одному народу, ни одной стране таким путем строить «лучшую жизнь»!

Школу я посещал один или два месяца в году. В голод старался ходить туда чаще, потому что там детям стали давать по кусочку кукурузного хлеба, граммов по 50. Учителя в школе ежегодно менялись, тех, кто преподавал здесь до революции, осталось мало. Они покинули село, так как им не доверяли дело коммунистического воспитания сельской детворы. Занятия вели молодые женщины, а также бывшие красные партизаны - они знали азбуку, таблицу умножения, да и то неуверенно. В школу крестьянской, затем колхозной молодежи на занятия приходили и дети, и взрослые. Дома я уроки никогда не готовил - как их готовить в сарае, где мы жили, да в заботах, чего бы поесть. Старался запоминать, о чем говорили учителя в школе, постепенно научился читать и писать.

В один из дней наша молодая, добрая учительница сказала мне, что ей приказано не давать хлеба детям кулаков и вести с ними борьбу как с классовыми врагами. Она сама была голодной, часто плакала и, думаю, хорошо понимала, что установка партии - варварство. Самое главное, меня не лишили кусочка хлеба. Часто в школе нам говорили, что о нас заботится Н.К. Крупская, отдельным школьникам выдавали пионерские галстуки. Кулацким детям все это было не положено.

Наступала весна 1933 года. Эта пора, когда возрождается природа, всегда радовала людей, но только не в этот раз. В селе абсолютно нечего было есть. Зимой съели кошек, собак, были случаи людоедства. Подошел март, и селяне стали массово умирать. Никто не вел учета умершим, не хоронил, как положено, да и хоронить было особо некому. Копальщику за его труд платили пуд муки в месяц. Хоронили покойников также на огородах, в сараях, на улицах и выгоне. Оставшиеся в живых бродили в поисках хоть какой- то еды, искали ее в мусорных ямах и скотомогильниках. Как будто затмение сошло на село. По народному поверью, оно приходит оттого, что злой дух скрадывает свет Божий и впотьмах ловит людей в свои сети. Поневоле поверишь в это.

Вот какую обильную людскую жатву собрала злая сила в те годы в селе! Надо сказать, голод косил не только тех, кого определили как «врагов народа», но и самих активистов. По всей видимости, к тому времени они стали не так нужны власти. В селе жил Илья Москвитин, который служил у прославленного героя Гражданской войны Буденного. Он написал письмо любимому командиру, просил разобраться с тем, что происходит в селе, однако ответа не дождался. Обращались в Москву и другие бывшие красные партизаны, адресовали свои письма партийным и государственным деятелям Кирову, Калинину. Особенно уповали на последнего: свой же, русский мужик, выходец из низов, уж он-то разберется. Напрасно надеялись - никто не снизошел до ответа на крик о помощи. И ни один журнал, ни одна газета не заикнулись о том, что происходит на селе. Теперь-то понятно - и там гайки были закручены до предела.

Март мы с братьями и сестрами кое-как пережили, а в апреле от недоедания умер Петя и самый младший братишка Федя. Больше всех тогда переживал старший брат Михаил: он-то больше всех старался, чтобы все выжили, но старания его пошли прахом. Он часто плакал и вспоминал братьев. И надо же такому случиться - месяц спустя и с нашим кормильцем случилось непоправимое. Его дед по матери где-то добыл полведра зерна, смолол муки на камушке. Напекли лепешек, съели, в том числе и Михаил. Зерно оказалось протравленным, и все умерли. Такие случаи тоже были далеко не единственными в Тугулуке. Мы остались втроем. Я и две сестры: старшая Валентина и младшая Варвара. Безотрадная картина ужаса вставала перед оставшимися в живых - дома, заросшие, словно в джунглях, опустевшие подворья, где когда-то звенел детский смех и песни. Сколько тогда людей безвременно ушло из жизни!

Сделаю небольшое отступление - мы толковали на эту тему после войны с моим дядей по матери Семеном Ивановичем Черновым, 1897 года рождения. Человек он был грамотный, сведущий. И от него я услышал страшную цифру - до коллективизации в Тугулуке насчитывалось 7 тысяч жителей, после голода 1932-33 годов осталось 3 тысячи. Вот это «народная «власть!

Продолжу свой рассказ. Однажды весной я бродил по выгону, охотился на сусликов. Ко мне подошел мужчина средних лет, заговорил со мной. Спросил, чей я и что тут делаю? Ответил ему, назвал фамилию и имя отца. Тогда он достал из кармана несколько лепешек и дал их мне: незнакомец оказался другом моего родителя. Мужчина дал мне совет, с какой стороны лучше заходить в пшеничные поля. Вернее, заползать, иначе увидят объездчики и могут убить. Много зерна сразу есть нельзя, можно умереть. Это был первый человек, который меня не бил, а разговаривал добром. Я ел его лепешки и плакал, наверное от того, что со мной так по-человечески обошлись. После этого разговора я три дня прожил в пшеничном поле, питался созревающими колосками.

Вскоре у нас с такими же мальчишками-оборванцами, как и я сам, образовалась своя компания. Моими ближайшими друзьями стали Виктор Родионов и Иван Селюков (наша семья жила на подворье его отца). Первый из них погибнет на фронте, а Иван Дмитриевич Селюков станет после войны одним из организаторов колхозного производства, уважаемым на селе человеком.

Вместе с друзьями я стал смелее, вместе было легче выживать. С наступлением уборки всех нас приглашали потрудиться в бригаде - начал сказываться недостаток рабочих рук. Мы отвозили от молотилок солому, культивировали посевы кукурузы и подсолнечника. За наш труд давали поесть два раза в день. Кормили обычно мамалыгой, лепешками из кукурузной или ячменной муки. Еда была несоленой, соли так и не было, но мы и этому радовались. Ложек тоже не было. Их мы изготавливали сами из дерева. Для приготовления обедов и ужинов использовалась солома, которую надо было постоянно подкладывать. Иначе огонь погаснет, а спичек ни у кого не было. Развести его снова очень хлопотно: кресалом надо было высечь искру, а та должна попасть на вату. Точно так же разводили огонь и в домашних условиях. Это было не так-то просто, особенно для женщин. Поэтому смотрели утром: у кого дымит труба, к тому и шли просить жару. Несли его в совках, ведрах, кувшинах к себе в дом.

Место, где мы работали, называлось на цыганский манер «табор». В обеденный перерыв сюда стекался народ. Людям в свободную минуту хотелось послушать, о чем пишут газеты. Мужики читать не умели, тогда мой новый друг Михаил, по уличному Шека-Пека, предложил поручить это дело мне. С наступлением обеденного перерыва на подводу устанавливали бочку, меня сажали на нее и люди внимательно слушали мое чтение.

Стефан КОРЕНЯК.

(Окончание в следующем номере)

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ

Архив материалов

РЕКЛАМА

AdvertisementРЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

35-24-01

ved-v7@mail.ru

Добавить комментарий